历史回眸:1937年国共两党清明节共祭黄帝陵

时间:2025-04-03 浏览量:12628 打印清明节祭拜先人是两岸同胞共同传承的中华民族传统。今年清明期间,陕西、河南等地两岸同胞共同开展多项祭祖寻根活动。其中继3月31日在河南郑州新郑举行“乙巳年黄帝故里拜祖大典”之后,4月4日(清明节)在陕西省延安市黄陵县黄帝陵还将举行“乙巳(2025)年清明公祭轩辕黄帝典礼”。

在国务院台办近期举行的例行新闻发布会上,发言人陈斌华表示,轩辕黄帝是中华民族的人文始祖,黄帝陵是中华文明的精神标识。两岸各界同胞共同祭拜轩辕黄帝,具有悠久的传统,对于传承弘扬中华优秀传统文化,增强台湾同胞的民族认同感、归属感和荣誉感,具有重要意义。

甲辰(2024)年清明公祭轩辕黄帝典礼现场

回顾历史,祭祀轩辕黄帝是中华优秀传统文化的薪火相传,铸牢中华民族共同体意识的重要载体。特别是在民族危亡、国家危难的重大历史关头,国共两党曾在1937年、1938年、1939年,连续三次共祭轩辕黄帝。

1937年,国共两党在民族危亡关头首次共祭黄帝陵。那是西安事变和平解决后,国共两党先后在西安、杭州、庐山进行多次会谈,商讨合作抗日等问题。1937年3月杭州谈判期间,中国共产党代表周恩来和蒋介石达成一致意见,拟于本年清明节由国共两党同赴中和县(今陕西黄陵县)祭拜黄帝陵。

4月5日,中国传统的清明节,国共两党在经历十年内战后,首次聚在一起,同派代表共祭黄陵,以表达停止内战、团结御侮的决心。国民党方面的代表是国民党元老、中央监委委员张继,国民政府西安行营主任顾祝同(致祭当天,并未到场),中共方面是同盟会老人、陕甘宁边区政府主席林伯渠。

国共两党代表及各界人士在黄帝陵前合影

国共两党都带来了祭文。共产党方面的祭文为毛泽东亲笔撰写,在拜祭现场由林伯渠诵读。全文如下:

中华民国二十六年四月五日,苏维埃政府主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德敬派代表林祖涵,以鲜花时果之仪,致祭于我中华民族始祖轩辕黄帝之陵。而致词曰:

赫赫始祖,吾华肇造,胄衍祀绵,岳峨河浩。

聪明睿智,光被遐荒,建此伟业,雄立东方。

世变沧桑,中更蹉跌,越数千年,强邻蔑德。

琉台不守,三韩为墟,辽海燕冀,汉奸何多!

以地事敌,敌欲岂足,人执笞绳,我为奴辱。

懿维我祖,命世之英,涿鹿奋战,区宇以宁。

岂其苗裔,不武如斯,泱泱大国,让其沦胥。

东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。

频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为。

各党各界,团结坚固,不论军民,不分贫富。

民族阵线,救国良方,四万万众,坚决抵抗。

民主共和,改革内政,亿兆一心,战则必胜。

还我河山,卫我国权,此物此志,永矢勿谖。

经武整军,昭告列祖,实鉴临之,皇天后土。

尚飨!

毛泽东撰写的这篇祭文,感情真挚自然,情绪慷慨激昂。文中将黄帝“涿鹿奋战,区宇以宁”的壮举,与当下“匈奴未灭,何以家为”的抗战现实相联系,呼吁“各党各界,团结坚固,不论军民,不分贫富”,团结在抗日民族统一战线的旗帜下,这既是对历史的致敬,更是对未来的宣言。后来,毛泽东的这篇激奋昂扬的《祭黄帝陵文》,被誉为“抗日救亡的出师表”。

国民党方面的祭文虽未直接言及抗日,但祭文中“佑启后昆,恢廓发扬”的言辞,同样寄托着对民族未来的殷切希望。

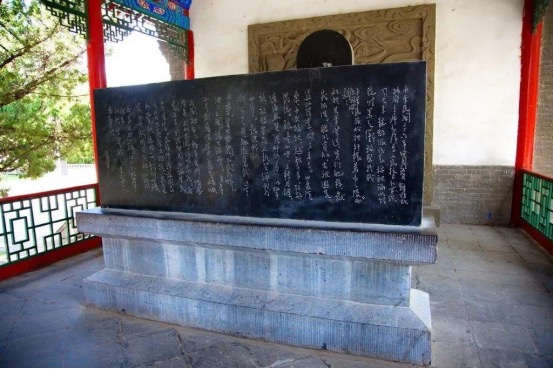

轩辕庙的毛泽东撰写的《祭黄帝陵文》纪念碑

这场祭祀超越了简单的仪式。让两个曾兵戎相见的政党,在始祖陵前找到了共同的精神坐标。祭奠仪式结束后90多天,全国抗日战争爆发,国共两党捐弃前嫌,并肩作战,共御外侮,用鲜血与生命书写了“兄弟阋于墙,外御其侮”的东方智慧。

在后来1938年和1939年的清明节,国共两党又共同拜祭黄帝陵两次。1940年至1947年的清明节,由于国共两党时不时发生一些摩擦,共祭黄帝陵活动便中断了。

历史的车轮滚滚向前,如今两岸同胞向着同一位始祖鞠躬致敬,这不仅是血脉的共鸣,更是文化的传承。两岸同胞共同祭拜的,既是对共同根源的追寻,对民族精神的守护,更是对未来携手同行的期许。正如黄帝陵前的祭祀从未断绝,两岸血脉相连的故事,也将永远在中华大地上传唱。